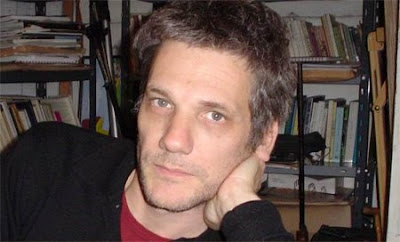

El escritor latinoamericano Alvaro Enrigue y su mensaje a los escritores latinoamericanos. Fuente: moleskine photolog

El escritor latinoamericano Alvaro Enrigue y su mensaje a los escritores latinoamericanos. Fuente: moleskine photolog Como ya lo hemos dicho varias veces, la literatura latinoamericana es la invitada de honor en la Feria del Libro de Madrid y por tal motivo varios suplementos literarios están haciendo recuentos, menciones, especiales, dossiers, etc.

En El Cultural del periódico "El Mundo" decidieron entrevista a un grupo de escritores latinoamericanos en torno a la realidad literaria actual de sus países y a Latinoamérica en general. Los escritores consultados fueron: Alejandro Zambra, Daniel Samper, Alonso Cueto, Wendy Guerra, Alan Pauls, Jorge Volpi, Juan Carlos Méndez, Juan Gabriel Vásquez, Guillermo Martínez, y este su servidor moleskinero. Las preguntas fueron tres:

1. ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de la literatura actual de su país, quiénes son los autores más destacados que le interesan y qué relación tiene con los maestros del boom?

2. ¿En quién se miran? ¿Existe un autor reconocido en toda Latinoamerica que esté influyendo en la nueva generación de escritores?

3. ¿Escribir en español es un problema o un reto hoy? ¿Cómo se plantea una hipotética defensa de la lengua contra el imperio anglosajón? Dejo aquí algunas respuestas que me parecieron interesantes y luego las mías, para compartirlas con uds.

Alejandro Zambra (Santiago de Chile, 1975)

1. Yo crecí en una generación sin boom, leí ya muy tarde a esos autores, por lo que mis opiniones son sobre libros y no sobre movimientos literarios o editoriales. Una de las mejores novelas que he leído en la vida es El coronel no tiene quien le escriba y una de las peores, sin duda, Memoria de mis putas tristes. En cuanto al momento actual, creo que hay escritores importantes, que trabajan en soledad, dispuestos a perderse, a ser verdaderamente raros, a no figurar en las listas. Comparto con ellos la reticencia a firmar manifiestos de última hora.

2. Durante los últimos meses los escritores que he leído con mayor atención son Clarice Lispector, Josefina Vicens, Mario Levrero y Dino Buzzati. Admiro a varios narradores y poetas, pero no sé si ando a la moda, y ahora último he pensado que la literatura gravita muy poco, casi nada, a la hora de escribir.

3. Escribir es balbucear, siempre estás en una lengua extranjera. Yo más bien nos defendería de esa mayoría que cree hablar una lengua única. No es necesario ir tan lejos a buscar ejemplos: los madrileños aún no se enteran de que, en realidad, hablan un ecuatoriano deficiente, un colombiano todavía básico, un mexicano para principiantes. Por mi parte, yo hablo un inglés pasable, pero me cuesta mucho más hablar en argentino, a pesar de que llevo años estudiando argentino, e incluso he visitado varias veces ese imperio.

Alan Pauls (Buenos Aires, 1959)

1. Es una literatura alerta, mucho más inquieta y curiosa que los medios que dan cuenta de ella. Me desalienta a veces el fervor un poco desesperado con que se empeña en ser actual (es decir: en necesitar que la miren), pero obras imperturbables como las de Sergio Raimondi (Poesía civil), Oliverio Coelho (Ida) o Juan José Becerra (Miles de años) prueban que la única literatura realmente contemporánea es la que no se sabe de dónde viene ni adónde va. No creo que el boom tenga nada que ver con ese paisaje, ni con sus zonas atractivas ni con sus tristezas. A menos que lo recordemos como un modelo eficaz de internacionalización de literaturas periféricas.

2. Supongo que cada escritor, cada grupo, cada secta literaria tendrá su espejo, su gurú, sus tótems. No podría contestar en nombre de una generación, una categoría que en general sólo sirve para disimular un déficit de criterios estéticos.

3. ¿Defender la lengua? ¿Para qué? ¿Para convertirla en un aparato de Estado? Me cuesta imaginar un horizonte más triste e ineficaz. Los grandes escritores ponen a su lengua en peligro (a menudo contagiándola con otras). Sólo ese estado de riesgo es capaz de darle el aire, la precisión, las armas y el sigilo que necesita para renovarse.

Jorge Volpi (Ciudad de México, 1968)

1. El diagnóstico: el paciente goza de un aceptable estado de salud, pese a síntomas de fatiga y rasgos depresivos. Preciso: México ha dejado atrás la época de los dictados críticos. De pronto nadie está obligado a escribir de cierta forma (realismo mágico, novela experimental, novela comprometida, novela nacional). Primero, porque ya ningún escritor acepta plegarse a las directivas ajenas y, segundo, porque la figura del crítico prácticamente se ha extinguido o ha perdido toda respetabilidad. De este modo, conviven escritores de todas las tendencias, desde Carlos Fuentes, Fernando del Paso y Sergio Pitol hasta los más jóvenes. Hay guerras pero han desaparecido las batallas estéticas. La mayoría critica la perversidad del mercado al tiempo que publica en las grandes editoriales españolas. Los apocalípticos se asimilan al mainstream más rápido que nunca. Un rasgo de esperanza: las nuevas y emprendedoras editoriales jóvenes: Sexto Piso y Almadía. Algunos nombres del futuro: Luis Felipe Lomelí, Antonio Ortuño, Jorge Harmodio, Pablo Raphael, Guadalupe Nettel, Martín Solares, Juan José Rodríguez, Heriberto Yépez, Emiliano González y Daniela Tarazona.

2. El único escritor unánimemente leído, venerado, copiado o asimilado es Roberto Bolaño. Fuera de él, ninguna otra influencia visible en lengua española. En otros idiomas, la colección amarilla de Anagrama domina, para bien o para mal, las bibliotecas personales.

3. Para alguien cuya lengua materna es el español, no representa ningún problema (o sólo el de cualquier escritor que lidia consigo mismo). No creo que el español necesite ninguna defensa. Un síntoma: Junot Díaz, dominicano, acaba de ganar el Pulitzer con una novela escrita en inglés pero llena de expresiones en español (no traducidas).

Ivan Thays (Lima, 1968)

1. Creo que el Perú está viviendo un estupendo momento en narrativa. Los autores más jóvenes han asumido como bandera la dispersión de temas y estilos y escriben con una libertad absoluta. Los escritores mayores también asumen esa libertad en sus nuevas obras. De los más jóvenes, puedo mencionar a dos escritores consagrados por la crítica y los medios, como Roncagliolo o Daniel Alarcón. Entre autores que aún no reciben esa atención general, pero la merecen, menciono a Luis Hernán Castañeda, Johan Page, Edwin Chávez, Carlos Yushimito, Ezio Neyra. Y una interesante generación de narradoras: Susane Noltenius, Claudia Ulloa, Katya Adaui y Giselle Klatic.

2. Creo que esa diversidad que se da entre los más jóvenes, es la se da entre los mayores también, en mi generación. Por eso es difícil encontrar a un escritor que pueda ser reconocido por todos como un guía o un indiscutible. Sin embargo, algunos escritores hispanoamericanos que no habían sido reconocidos anteriormente, empiezan a perfilarse si no como una influencia directa sí como un camino respetable: Manuel Puig, el primero de ellos. Y otros como Sergio Pitol, Juan José Saer, Julio Ramón Ribeyro en América Latina, por poner algunos ejemplos; y en el Perú particularmente un escritor de culto como Luis Loayza.

3. Yo creo que la defensa del español no puede ser una defensa chauvinista. Me fascina escribir en una lengua dinámica, que no le teme a aceptar palabras extranjeras, anglicismos obviamente la mayoría. No me imagino al español actual como un lenguaje puro y honestamente me fastidia, en algunas traducciones, el intento de convertir palabras anglosajonas de uso común y corriente hoy en nuestros países, en acepciones españolas extrañas o de diccionario. El castellano es una lengua estupenda y versátil que da para obras de lenguaje barroco así como para obras en dialectos casi distritales, y para versiones muy castizas así como para obras en spanglish.

Etiquetas: alan pauls, alonso cueto, alvaro enrigue, blogs, españa, jorge volpi, latinoamerica, moleskine, NOTICIA, wendy guerra, zambra

Mapa de la literatura argentina de última década. Fuente: suplemento ñ

Mapa de la literatura argentina de última década. Fuente: suplemento ñ